目次

雇用主とは?基本的な定義と役割

近時、“労働者”の定義が問題になっていますが、他方で、“使用者“すなわち雇用主というのはどのような人なのでしょうか。

この記事では、雇用主の意味や労働者との関係、関係する法律や裁判例など、従業員を雇って仕事をする場合に知っておくべき基本的な知識について、弁護士が解説します。

雇用主の定義

人を雇うときには契約を交わすのが一般的ですが、雇用契約については民法に規定があります。

民法第623条は、雇用契約について「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」としています。

また、民法第624条以下において、労働に従事する側を「労働者」、これに対して報酬を与える側を「使用者」としています。

雇用主とは、一般にはこの使用者を指し、給与を支払って自己のために従業員に労働をさせる者のことをいいます。

雇用契約自体は契約の一形態として民法に規定がありますが、民法とは別に、労働条件の最低基準を定め労働者の権利を守る労働基準法、労働契約を交わすときのルールを定めた労働契約法などさまざまな法律が設けられています。それらの法律における「使用者」の定義は、法律によって異なります。

雇用主の役割と責任

雇用主(使用者)の第一義的な役割は、仕事の対価として従業員(労働者)に給与を支払うことです。民法の雇用契約における使用者と同様、労働契約法における「使用者」も「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」と定義されており(労働契約法第2条)、従業員に約束した給与をきちんと支払うことが雇用主の最も重要な役割といえます。

また、それだけでなく、現代社会では雇用主にさまざまな法令上の責任が課されています。

労働法といわれる各種労働法令には、労働基準法や最低賃金法など労働条件の基準を定める法律、職業安定法など雇用の確保や安定を図る法律、労災保険法など保険や年金を定める法律、労働契約法や労働組合法など労働契約や労使関係を定める法律など、多くの法律があります。これらの法律を知らなかったからといって、義務や責任を免れることはできません。労働法令の知識を持ちこれを遵守することは、雇用主にとって重大な責任です。

「人を雇って仕事をしているけれど、知らずに法律違反をおかしていないだろうか?」と不安に思われたら、ぜひ法律の専門家である弁護士までご相談ください。

雇用主と労働者の関係

雇用契約の重要性

労使間の雇用において、労働契約法のルールに則った雇用契約を締結することは、非常に大切です。

労働契約法は、労働者の保護と個別の労働関係の安定を目的として、平成19年に制定され翌年施行されました。

労働契約法がなかった頃は、労働基準法で労働条件の最低基準を定めていてもその基準が守られることは難しく、労働者が不利な労働条件で雇用されトラブルが後を絶ちませんでした。こうした中、過去に発生した多くの労使間紛争を通して裁判所の判例が積み重なり、判例理論を明文化した形でルール作りが行われて誕生したのが労働契約法です。

労働契約法では、使用者と労働者が対等な立場で合意することを基本理念とし、労働契約の締結・変更・継続・終了・有期雇用等、労働契約におけるルールが定められています。

労働契約法上の雇用契約のことを、労働契約といいます。労働契約は民法上の雇用契約と同様の意味で用いられていますが、労働基準法の規定による点で、労働基準法の最低基準をクリアした雇用契約であるといえます。

労働契約法違反には罰則はありませんが、それが労働基準法に違反しているとされ罰則が科されることがあります。また、労使間のトラブルを未然に避けるためにも、従業員の採用にあたっては、労働契約法のルールに則った適切な雇用契約(労働契約)を締結することが重要となります。

労働条件と権利

ここまで述べた通り、雇用主が採用にあたり雇用契約を交わす際には、雇用主と従業員が対等な立場で合意し、労働契約法のルールに則った適切な労働条件を定めることが必要です。労働基準法の水準に満たない労働契約は、その部分について無効となり、労働基準法に定める基準が適用されます。

また、使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません(労働基準法第15条)。明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができる他、就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合に使用者は必要な旅費などを負担しなければなりません。

労働条件を明示すべき事項には、必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、定めがある場合に明示しなければならない相対的明示事項があります。前者の例としては、賃金、労働時間、休憩、休日、残業の有無などがあります。

また、労働者全員に共通する労働条件については、「就業規則」に定められます。 就業規則は、賃金や労働時間などの労働条件や職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールです。使用者は、就業規則を、掲示や配布などの方法で労働者がいつでも見られるよう周知する義務があります(労働基準法第 106 条)。

このように、現代社会における雇用主は、労働者を不当な労働条件から保護しその権利を守るために、さまざまな法的義務を負っています。

雇用主に関する法律と規制

労働基準法の概要

もともと雇用契約は契約者双方の対等な関係を前提としていますが、戦前に労使間の力関係の差から劣悪な労働条件で働くことを強制されていた労働者たちの権利を守るため、昭和22年に労働基準法が制定・施行されました。労働基準法は、戦後の日本国憲法における生存権(25条)や勤労の権利(27条)など、憲法上の人権規定が元となっています。

労働基準法の最低基準を満たしていない労働条件は、無効となります。雇用主が労働基準法に違反する行為を行わないよう、厚生労働省の出先機関である各地域の労働基準監督署が監督・指導を行っています。労働基準法違反の行為には厳しい罰則規定があり、注意が必要です。

労働基準法の「使用者」の定義は広く、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とされます(労働基準法第10条)。「事業主」とは個人事業主や、法人であれば法人そのものを指します。「事業の経営担当者」とは社長や代表取締役など事業の経営権限を持つ者、「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とは、人事部長など労働者に関する事項について一定の権限を持つ者のことを指します。このように、労働基準法は、社長や役員に限らず、労働者の権利に影響を与える立場の者に使用者としての法律上の責任を負わせることで労働者を守っています。この「使用者」にあたるか否かは、肩書とは関係なく実際の権限の有無で判断されます。

事業主以外の使用人等が違反行為を行った場合は本人だけでなく事業主にも罰則が科されますが、これを両罰規定といい、雇用主にとっては大変厳しい制度となっています。

雇用主の法的義務

労働基準法で定められている労働契約、解雇・退職、賃金、労働時間・休憩・休日など、また年少者や女性の労働基準などについての最低基準を守ることは雇用主にとって当然の法的義務です。

すでに一部の法的義務については触れましたが、関係法令も含め、代表的なものは以下のとおりです。

・労働条件の明示義務(労働基準法第15条)

・就業規則の作成義務(常時10人以上を雇用する場合/労働基準法第第89条)

・解雇制限や解雇予告義務(労働基準法第19、20条)

・賃金支払いの義務(労働基準法第24条)

・法定労働時間の遵守義務(労働基準法第32条)

・時間外・休日労働にかかる36協定届出義務(労働基準法第36条)

・休憩・休日を与える義務(労働基準法第34、35条)

・労働保険や社会保険・年金の加入義務

・安全配慮義務(労働契約法第5条)

・健康診断やメンタルヘルス対策の義務(労働安全衛生法第66条等)

・障害者の雇用義務

このように、労働法令に限っても雇用主の法的義務は多岐にわたります。労働法令の他にもさまざまな法律の規制に直面し、混乱してしまう雇用主の方は少なくありません。法的義務をきちんと守れているだろうかとお悩みの方は、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

雇用主の種類とその特徴

個人事業主と法人の違い

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を行う人を指します。法人とは、個人ではなく法人そのものが権利主体となっている組織をいい、所定の手続きを経て法人格を取得することで法人となります。個人事業主と法人とは、財産の保有や契約の主体、税の申告や社会保険の加入等、さまざまな点で違いがあります。

また、個人事業主の場合は事業主が、法人の場合は法人が、雇用契約を締結し雇用主となります。

中小企業と大企業の雇用主

厚生労働省の分類では、基本的に、常用労働者1000人以上を大企業、100~999人を中企業、10~99人を小企業として区別しています。また、中小企業基本法では、資本金の額や出資額、従業員数によって大企業と中小企業を分類しています。

このように、一般には企業規模の大きいものを大企業、それ以外を中小企業と呼んで区別しています。

中小企業の雇用主は、業務を任せられる役員や管理職の少なさから、大企業の雇用主以上に多種多様かつ実務的な業務をこなしていることが多いでしょう。中小企業の雇用主の中には、実際には一労働者として従業員同様に働いているケースも多くみられます。原則として労災保険に加入できない立場でありながら従業員以上に危険な業務に就いたり、会社の先頭に立って営業や人事労務に奔走したりと、大企業の雇用主に比べてより現場に近く実務的手腕が必要とされているのが中小企業主といってよいでしょう。

中小企業主は従業員との距離が近く、職場の人間関係やハラスメント対策にも深く関与することがしばしばあります。顧客との交渉やもめ事にも率先して事に当たることが多いため、交渉術や規制違反を防止するためのリスク管理も重要なスキルとなります。

また、公的制度における支援策などの知識も必要です。経済的理由で事業活動を縮小せざるを得ない事業主の雇用維持を助ける雇用調整助成金の優遇制度など、国にはさまざまな中小企業支援策があります。公的支援を適切に活用することで、中小企業経営をより活力あるものにしていくことができます。

このように、雇用主には、厳しい労働基準法やその他の法規制をクリアしつつ、さまざまな課題や制度について十分な知識を持ち対処することが求められているといえましょう。

多くの業務に忙殺される中小企業主はもちろんのこと、あらゆる経営者の皆様を支える強いサポーターとして、企業法務専門の弁護士がいます。経験豊かな法律のプロである弁護士の知識を、ぜひあなたの企業経営にご活用ください。

派遣の場合の雇用主

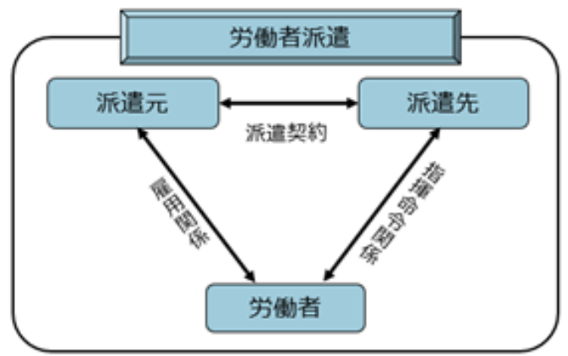

労働者派遣とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます)第2条第1号に「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもの」と定められています。

簡単に言うと、労働者派遣とは、自社の雇用する労働者に、他社の指揮命令を受け他社の利益のために仕事をさせるというものです。

労働者派遣事業を行う場合には、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受ける必要があります。また、許可には有効期間があり、それを超える場合には許可の更新を受けなければなりません。

雇用主に関する代表的な裁判例

派遣社員に働いてもらっていたところ、ある日、いきなり労働条件の改善を求められたとします。

このような場合、経営者としてはどのように対応するべきでしょうか。

代表的な裁判例を紹介します。

【福岡高裁昭和58.6.7/「個別的労働関係における使用者」】

・事案の概要

Y社はA社に業務委託をしていた。A社に雇用されたXらは、テレビ放送業を営むY社に派遣されていた。

Xらは労働組合を結成し、A社に対して労働条件改善闘争を行っていたところ、その最中にAY間の契約は合意解約され、A社はXらを解雇した。

その後、Y社はB社に業務委託をしたところ、露頭に迷ったXらはB社にそのまま雇用するよう求めたが、断られてしまった。そこで、Xらは、いっそのことY社との関係で雇用契約関係があるといえれば、B社にわざわざ雇用してもらう必要もない等と考え、Xらの使用者はY社であるとして、従業員たる地位の確認請求訴訟を提起した。

Xらは、業務に必要な設備、機械、資材等につき、印刷業務用の器具類を除き、すべてY社から提供を受けていた。Y社からA社への業務委託料は、放送編成業務については一定額、印刷業務については基本単価に基づき出来高に応じて、毎月算出される額とされていた。XらはY社の担当職員から必要に応じて直接具体的指示を受け、ミスがあれば直接注意を受けることもあった。Xらは、Y社屋内のロッカー等の利用も許され、タイムレコーダーもY所有のものが使用された。

他方、出退勤管理とこれに基づく賃金計算はA社が行っていた。Xらの勤務時間・休日はA社の本社工場勤務の従業員とは別個に定められ、それらとの間で人事異動もなかった。XらはA社の包括的な監督の下に業務を処理し、人数、故障者などもAの責任において処理され、各人の作業種目や勤務割り等もA社の従業員グループで自主的に定められていた。

・判旨の概要

事実上使用従属関係が存在することは、当事者間に労働契約が成立していることを一応推認させるが、労働力獲得のため外注がされたときは、個々の労働者の労働力は何らかの意味で業務に関与する。そのため、当事者の意思を加味して労働契約関係にあるかを判断する。

労働契約は黙示の意思の合致により成立し得るため、

①派遣労働者のように外形上派遣先企業の正社員とほぼ同様の労務提供をして事実上の使用従属関係があり

②派遣元企業が企業として独自性なく、又は派遣先企業の代行機関と同視できる等その存在が形式的名目的なものに過ぎず、かつ

③派遣先企業が派遣労働者の賃金額その他の労働条件をも決定している

といえれば黙示の労働契約が締結されたといえる。

本件では、①XらとY社との間に使用従属関係が存在した。

しかし、②A社はY社から資本的人的に独立しており、実質上の契約主体としてXら・Y社と契約締結をしている。また、Xら従業員の採用、賃金その他の労働条件を決定し、「身分上の」監督を行っていた。したがって、形式的名目的とはいえない。

③加えて、Y社はA社が派遣労働者を採用する際に全く介入せず、かつA社に支払っていた業務委託料は、派遣労働者の人数、労働時間量にかかわらず一定額と約定されていた。したがって、Y社がXらの賃金額を実質上決定していたともいえない。

【結論】

よって、Y社とXらとの間に黙示の労働契約が締結されたとはいえない。

黙示の労働契約は意外と成立しません。

そのため、基本的には、派遣社員から労働条件の改善を求められてもこれに応じる必要はなく、派遣元と交渉するよう伝えればよいということになります。

なお、平成27年の派遣法改正により、派遣労働者間の賃金格差を是正するため、派遣元に求められた場合に派遣労働者に関する情報を提供する努力義務が規定されました。

また、同改正により、派遣元には同種の業務に就く派遣労働者の賃金水準の均衡をとる配慮義務が課されました。

このような理由により、派遣社員が労働条件の改善を求める先は、まずは派遣元であることも合わせて説明するとなお良いでしょう。

例外的に、ほとんど直接雇用といえる程度の関係がある場合には雇用関係が認められることがあります。

②の要件はさらに、

Ⅰ:派遣元と派遣先の同一性

Ⅱ:派遣先が派遣元の人事管理をしているか否か

Ⅲ:派遣先による派遣元労働者の賃金決定・支払の要素

に分解できます。

裁判所は、通常、特にⅠの要素を重視していると言われています。

当事者の意思が問題になることですが、意思に形はないので、外形的な事情から当事者の意思を推測する形で判断されます。

そのため、資本関係にある会社の派遣社員を使ったり、派遣会社に追加料金を支払って派遣社員に長時間の残業をさせたりすることは避けた方が無難でしょう。

※本記事の記載内容は、執筆日現在の法令・情報等に基づいています。

本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。

また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

当事務所のご支援事例

| 業種で探す | ウェブ通販・越境EC | IT・AI | メーカー・商社 | 小売業 |

|---|

| サービスで探す | 販路開拓 | 不動産 | 契約支援 | 現地法人運営 | 海外コンプライアンス |

|---|

ご相談のご予約はこちら

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

(代表弁護士 小野智博 東京弁護士会所属)

03-4405-4611

*受付時間 9:00~18:00